- 从7世纪以后,外国商人往来于东南亚和印度洋一带,都乐于乘坐中国大海船,并且用“世界上最先进的造船匠”的语言来称赞中国船工

中国是世界上造船航海历史最悠久的国家之一。早在公元前2500年,中国就制造舟楫。早在商代就出现帆船运输,并且当时已造出有舱的木板船。从“伏羲始乘桴”(《物原》)和“伏羲氏刳木为舟”(《周易·系辞》)等远古传羲说来看,最早的船只—筏和独木舟在原始社会末期已经问世。

人们把砍下来的树干,用石斧和火,将一面削平、挖空,造成了第一只独木舟。我们的祖先在造出独木舟的同时,还发现把几根树木捆扎在一起,也可以产生更大的浮力,载着人行驶在水面上。这样,就有人制成了木筏。比起独木舟来,木筏的使用面积大,制作起来更容易一些。有了木筏,人们往返河流的两岸,在水中运行,再也不是什么困难的事了。

受到木筏的启发,人们想到了自己身边其他能够做成筏的东西。只要能浮在水面上,并且能结扎在一起的东西,他们都要拿来试一试。于是,人们又制成了竹筏、草筏和羊皮筏等。特别是其中的竹筏,更受到人们的欢迎。竹子这种材料,质地坚韧,重量轻,中间空,浮力大,容易捆扎,并且不怕水长时间浸泡,用它制作成竹筏,又方便又耐用。把几只竹筏串成一排能运大量的东西。独木舟和筏是远古祖先最简陋的也是最重要的渡水工具。有了这样的渡水工具,我们的远古祖先就能进行水上捕捞和迁徙航行了。

在浙江余姚河姆渡新石器时代遗址的考古发掘中,有木桨出土,说明至迟在大约7000年前就已经有独木舟。在距今5000年左右的浙江杭州水田畈和吴兴钱山漾的新石器时代的遗址中,也都有木桨出土,说明当时独木舟已成为浙江地区的水上重要交通工具。

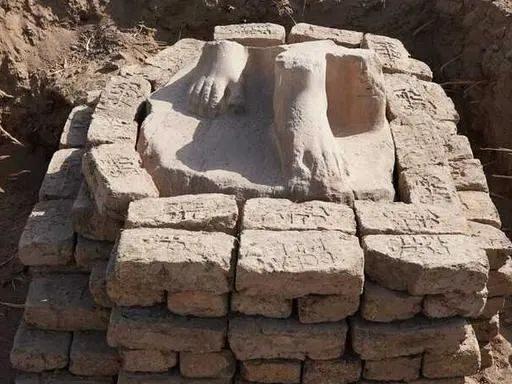

目前,在中国历史博物馆中,珍藏着一条古老的独木舟,身长11米,宽0.9米,据测定制成于6000年前。它是1958年江苏武进县民工挖河发掘出来的。在中国各地考古发掘中,先后出土的独木舟已达20多只。从这些古代遗物中可以看出当时的独木舟的形体,大致有三种:一种是头尾方形,没有起翘,接近平底;一种是头尖尾方,舟头起翘,尾部平底;一种是尖头尖尾,都有起翘。后来的船型有方头方尾、尖头尖尾和尖头方尾之分,船底有平底和尖底之分,可能即是从它们演化而来的。

据考证,木板船的发明可能是很久远的事情了,至少不能晚于夏朝。从考古学家在河南偃师二里头遗址中发现的夏朝的铸铜和冶炼作坊,以及铜锛、凿等金属工具来看,夏代的生产力有了飞跃发展,再加上当时已有了规、矩、准绳等木工生产工具,建造木板船的各种条件已经充分具备。到了商朝,生产力又有了提高,人们开始较普遍的使用金属工具建造木板船,并进行较大规模的商业活动了。应该说,由独木舟和筏发展到木板船,这是造船史上的飞跃。它开辟了航海及河运史上的新时期。

船舶的发展有一个漫长的历史过程。最早出现的木板船叫舢板,原名“三板”。顾名思义,可以推测它最初是用三块木板构成的,就是一块底板和两块舷板组合而成。几千年来,人们在实用中不断对三板船加以改进,逐步使它完善,并且不断有所创新,导致了千姿百态、性能优良的各种船舶的产生。除了舢板这种单体木板船外,当时人们还受木筏制造原理的启发,造出了舫(《说文》:“舫,并舟也。”),把两艘以上的船体并列连接起来,增加了船的宽度,提高了船的稳定性和装载量。“舫”也称“方”、“枋”、“方舟”、“方船”、“枋船”,有时也写作“航”。

它的制作方法,起初是用绳索把两只船捆在一起。后来,又演进用木板或木梁放置在两只船上,用木钉、竹钉或铁钉钉在一起,两船之间也保留一定间隔,而不一定要船舷跟船舷紧靠在一起了。除了由两只船体构成的舫外,在历史上还出现过由多只船体构成的船只。这种船行驶平稳,上面可以建造庐舍,成为统治阶级出游时候的专用船。周代对乘船有严格的等级规定:天子乘坐“造舟”,诸侯乘坐“维舟”,高级官员乘坐“方舟”,一般官吏乘坐“特舟”,普通百姓只能乘用“桴”。“造舟”由多只船体构成,“维舟”由四条船构成,“方舟”由两条船并成,“特舟”是单体船,“桴”就是木筏和竹筏。

木板船航行时遇到的一个突出问题,就是它的抗风能力较差。只有当抗风浪能力较强并能借助大自然风力进行远距离航行的木帆船出现后,人类的航海活动才能更为主动。关于帆的发明,传说是大禹受到一种叫鲎鱼的启发。鲎鱼的形状很奇特,身体扁而宽,眼睛长在背上,嘴长在肚腹之下,而背上生有高七八尺的鳍。每当有风吹来的时候,它的鳍就收拢起来了。不论自然界是否有这种鲎鱼,但是帆的发明,很有可能是人们受到自然界某种东西的启发。

春秋战国时期,中国南方已有专设的造船工场—船宫。诸侯国之间经常使用船只往来,并有了战船的记载。战船是从民用船只发展起来的,但是战船既要配备进攻手段,又要防御敌方进攻,因此它在结构和性能上的要求都比民用船只高。可以说,战船代表着各个时期最高的造船能力和技术水平,也从一个侧面反映了当时的经济力量和生产技术水平。吴国水军的战船是当时最有名的,它包括“艅艎”、“三翼”、“突冒”、“楼船”、“桥舡”等多种舰艇。艅艎又写作“余皇”,是王侯乘坐的大型战船,战时作为指挥旗舰。

据古书记载,艅艎船首绘有鹢鸟的图案,有优良的航行性能。水军的主要战舰是三翼,即大翼、中翼和小翼。其中大翼长10丈,阔1.5丈,可以载士卒90多人,有较高的航行速度。吴国就是凭借这些战船先后在汉水和太湖大败楚、越两国的。后来勾践卧薪尝胆,越国灭吴时的战船已经发展到300艘之多。

中国早在秦代就能造出长达三十米、宽六至八米,能载重6万公斤的漂洋过海的大帆船──海船。汉代的造船技术更为进步,能制造百尺楼船,船上除桨外,还有锚、舵。楼船是汉朝有名的船型,它的建造和发展也是造船技术高超的标志。楼船高10余丈,甲板上建楼数层,每层都有防御敌方射来的弓箭矢石的女墙(即矮墙),女墙上开有用作发射弓弩攻击敌方的窗孔。为了防御敌方火攻,船上蒙上皮革。楼船这个庞然大物上还遍插旗幡,刀枪林立,以壮声势。汉朝以楼船为主力的水师已经十分强大。据说打一次战役,汉朝中央政府就能出动楼船2000多艘,水军20万人。

唐朝舟船已采用了先进的钉接榫合的联接工艺,使船的强度大大提高。1960年3月,在江苏省扬州市施桥镇出土了一条唐代木船,1973年在江苏省如皋县又出土了一条唐代木船,这两条木船都采用了榫接钉合技术,而扬州出土的船更采用了斜穿铁钉的平接技术,比如皋县出土的木船采用的垂穿铁钉的搭接技术更先进。而同一时期的欧洲国家的造船业,连接船板还仍使用原始的皮条绳索绑扎的办法。唐代对外贸易的商船直达波斯湾和红海之滨,所经航路被誉为“海上丝绸之路”。那时使用的海船具有9个水密隔舱,抗沉性好,并设有帆和舵,可利用侧逆风行驶。唐代的李皋还发明了利用车轮代替橹、桨划行的车船、桨划行的车船。

到了宋代,已可制造载重20万公斤以上的大船。当时船上普遍使用指南针用于航海导航,并有了避免触礁沉没的隔水舱。同时,还出现了10桅10帆的大型船舶。中国古代航海造船技术的进步,在国际上处于领先地位。唐宋时期建造的舟船不仅种类多、体积大,而且还有工艺先进、结构坚固、载量大、航运快、安全可靠等许多优点,在国际上享有很高声誉。从7世纪以后,中国远洋船队就日益频繁地出现在万顷波涛的大洋上。外国商人往来于东南亚和印度洋一带,都乐于乘坐中国大海船,并且用“世界上最先进的造船匠”的语言来称赞中国船工。

在中国出土的古船中,保存最为完整的要属1974年在泉州湾出土的一艘宋代的古船。艘古船残长24.2米,载重量为200吨,是一艘远洋帆船。它具有夹底造型,三重壳板、多根诡杆、隔舱数多等特点。反映出规模巨大,结构坚固、宜于装载、抗风力强、稳定性好,吃水深等适于远洋航行的优良造船技术。在船型结构和造船工艺上,要比当时的“番舶”更先进。编辑/赵静

评论

赞

赞

收藏

收藏

评论

评论

搜索

搜索

写点什么吧~